Una volta iniziai a scrivere le cento cose che avrei voluto fare prima di morire: è un elenco che non ho mai finito ma, quando mi balena in testa qualcosa, me la appunto mentalmente. Ci sono diverse cose che poi ho effettivamente fatto, da quelle più classiche come “lanciarsi in paracadute da un elicottero” o “fare bungee-jumping” al “vivere in Asia”, altre che non ho ancora realizzato come “mettere piede in tutti i continenti” o “percorrere un tratto di muraglia cinese”, altre ancora che non ho mai preso seriamente in considerazione perché pensavo sarebbero state di difficile – se non impossibile – messa in atto e che sono rimaste fantasie campate in aria.

Le occasioni che la vita ci mette davanti, se siamo bravi a coglierle, ci portano verso cose che mai avremmo pensato potessero capitarci, che mai avremmo immaginato di poter fare, ed è così che mi sono ritrovata a realizzare un desiderio che non avevo nemmeno classificato come tale, tanto mi sembrava improbabile: vivere qualche giorno nella foresta con una tribù indigena.

Vicino la costa occidentale di Sumatra, in Indonesia, si trova l’arcipelago delle Mentawai, formato da numerosi isolotti e quattro isole più grandi: una di queste , l’isola di Siberut, ospita una tribù autoctona che prende il nome dall’arcipelago stesso, i “Mentawai“.

Non ricordo come io abbia scoperto della loro esistenza ma, quando è successo, mi sono detta che non avrei potuto far ritorno in Italia senza essere prima andata a conoscerli giacché Siberut è relativamente vicina a Nias, l’isola su cui mi trovavo all’epoca dei fatti.

Senza qualcuno che faccia da guida è quantomeno impossibile orientarsi lì, quindi ho cercato quel qualcuno che ad un certo punto mi è praticamente caduto dal cielo perché, esattamente in quel periodo, una coppia di travel blogger che seguo ha pubblicato un video-documentario su questa popolazione specificando chi fosse la loro guida che ho scoperto essere stata la stessa di Raz Degan e Piero Pelù in una puntata della serie “Raz and the tribe” andata in onda su Sky Atlantic nel 2018: così ho contattato Oncy, un ragazzo di 26 anni che vive a Padang (Sumatra) ma che è il figlio di uno sciamano Mentawai ed abbiamo organizzato 3 giorni a casa della sua famiglia. Oncy è un ragazzo molto intelligente, interessante e pieno di conoscenze nonostante non sia mai andato a scuola perchè quando era piccolo non c’erano scuole vicino al suo villaggio, ha imparato l’inglese e lo spagnolo stando a contatto con la gente e, sin dall’età di 13 anni, si è guadagnato da vivere lontano da casa: ha lavorato a Jakarta in uno studio di registrazione, ora lavora a Padang in uno studio di tatuaggi e, allo stesso tempo, ha pensato che lo stile di vita così autentico e primitivo dei suoi parenti potesse diventare esso stesso un lavoro, per cui fa la spola fra Padang e Siberut per accompagnare chiunque voglia trascorrere del tempo con loro.

Ci siamo così accordati ed il 18 agosto io e la mia amica/collega Eleonora abbiamo preso un volo diretto da Gunungsitoli (il capoluogo dell’isola di Nias) a Padang, incontrato Oncy al porto e preso insieme un traghetto notturno che in 10 ore ci ha portati a Siberut, dopodiché abbiamo raggiunto una delle abitazioni che accolgono i turisti in transito. Lì ci siamo rifocillati per qualche ora, abbiamo conosciuto Massimo, un simpaticissimo signore italiano con cui avremmo condiviso la nostra avventura ed abbiamo raggiunto insieme, con un’ora di fiume a bordo di una canoa e mezz’ora di camminata praticamente nel fango, casa di Gobai, il padre di Oncy.

Mi sono ritrovata davanti ad una casa completamente in legno costruita da Gobai stesso (a suo dire in un mese di duro lavoro), col tetto fatto di foglie di sagu – l’albero da cui questa gente ricava anche di che nutrirsi – con un ampio patio che anticipa l’ingresso privo di porta e decorato con disegni di scimmie e lucertole, intagli, foglie intrecciate e crani di animali appesi. Nella casa c’erano solo due stanze, la prima delle quali molto ampia, con al centro uno spazio per il fuoco che viene acceso per cucinare e tutt’intorno cose sparse come cibo, ceste di frutta, pentole, stuoie dove dormire ed un tavolo con i contenitori pieni d’acqua di fiume (precedentemente disinfettata tramite bollitura) da bere e con cui preparare tè o caffè, e la seconda stanza sul lato posteriore della casa con la legna per il fuoco, le pentole ed oggetti vari sempre sparsi un po’ a caso in giro. Il bagno era in una stanza esterna alla casa, con una turca ed un paio di grandi secchi dove una canna di bambù faceva confluire l’acqua piovana da utilizzare per doccia e scarico. Dal secondo giorno, nonostante avesse piovuto parecchio, l’acqua non era sufficiente e siamo stati costretti a fare la doccia direttamente nel fiume: sono state le docce più belle, rinfrescanti ed agognate della mia vita.

Il primo giorno ha piovuto tanto, quindi l’abbiamo speso cercando di conversare in un mix di inglese e indonesiano con Gobai e diversi suoi parenti lì presenti, mangiando insieme a loro dei pasti deliziosi a base di riso, verdure, ortaggi, patate, sagu, uova ed osservando le loro abitudini, in particolare come preparano il veleno per andare a caccia: grattugiano con un pezzo di legno acuminato delle piante che, prese singolarmente, sono innocue, ne triturano altre insieme al peperoncino, mettono tutto insieme e spremono questo mix con uno strumento apposito, spennellano il liquido ottenuto sulle frecce e tengono queste ultime sul fuoco perché il veleno si asciughi; con questo metodo cacciano scimmie, cervi, uccelli, maiali selvatici e pare che mantenga la sua letalità per circa un mese, dopodiché inizia a perdere efficacia.

Lì il tempo viene scandito dal semplice susseguirsi del giorno e della notte: una volta arrivato il buio non si può fare granché se non stare tutti insieme e chiacchierare, e così abbiamo fatto anche noi durante l’intera permanenza lì prima di andare a dormire relativamente presto. Le notti sono state piuttosto agitate per me date le mie abitudini di una vita: sicuramente non sono mai stata abituata a dormire fuori, davanti all’ingresso di una casa in mezzo alla foresta, su una stuoia sistemata per terra, protetta solo da una tenda per le zanzare e con i miei vestiti come cuscino, con i galli che cantano ogni due ore ed i maiali che grugniscono, ma mi sento comunque di dire che avrei dormito così per innumerevoli notti pur di restare lì con loro.

Il secondo giorno abbiamo trascorso la mattinata con Gobai e suo fratello alla ricerca di larve nascoste nel tronco di un vecchio albero di sagu preventivamente buttato giù: il sagu ha un odore forte che ricorda vagamente la sansa delle olive e dagli alberi più giovani i Mentawai ricavano una specie di farina che viene infilata nelle canne di bambù per essere cotta sul fuoco e viene consumata più o meno nel modo in cui noi consumiamo il pane. Tornando alle larve, loro le gustano sia crude che cotte ma io, di assaggiarle crude, proprio non me la sono sentita: mi sono limitata a toccarne uno ed era impressionante quanto fossero forti i suoi movimenti peristaltici e quanto fosse meno viscido di quel che pensassi; non potevo però lasciarmi sfuggire l’occasione di assaggiarne uno cotto per cena e potrei persino catalogarlo come “buono” con quel suo sapore di pollo all’inizio (Timon e Pumba avevano ragione) e dolce alla fine, non fosse così difficile far finta che non sia quello che è.

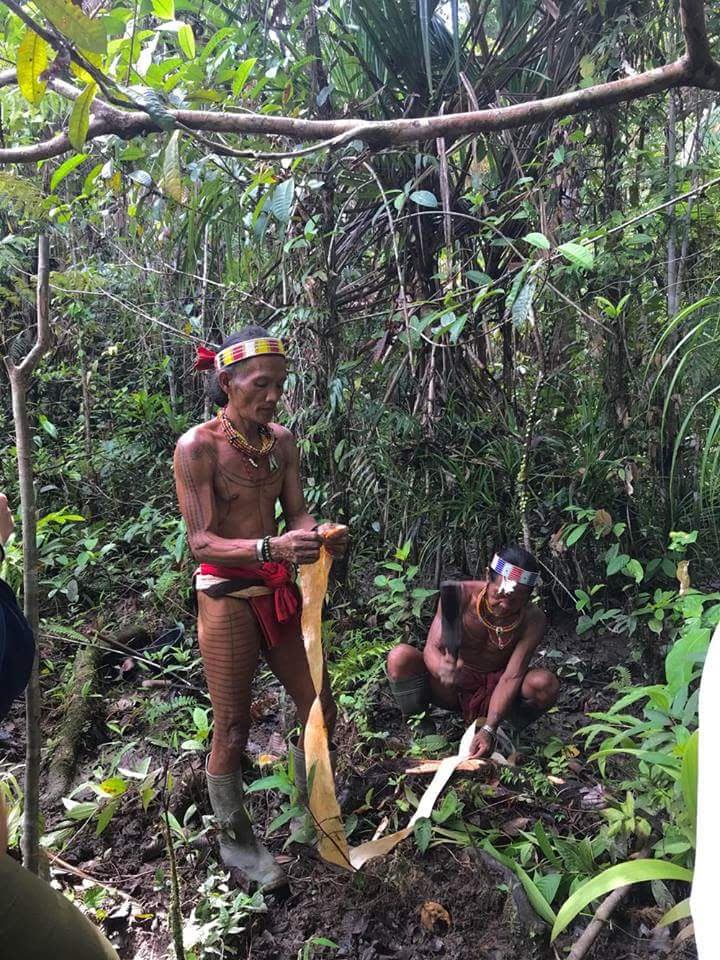

Sulla strada per il ritorno, loro due hanno tagliato via la corteccia di un altro albero chiamato Baiko, l’hanno lavorata battendola con uno speciale strumento di legno, lavata e stesa ad asciugare e ne è venuto fuori quello che potrebbe essere scambiato a prima vista per un tessuto simile al lino e che loro utilizzano per fare i Kabit, una sorta di perizoma che indossano e che copre solo le loro parti intime.

Nel pomeriggio abbiamo accompagnato la moglie del fratello di Gobai a pescare nel fiume e, per l’occasione, mi ha fatto indossare un gonnellino fatto con foglie di banano che a lei stava benissimo ma che su di me risultava decisamente ridicolo: l’abbiamo osservata immergere la sua rete da pesca o le sue stesse mani nel fiume e tirarne fuori strani gamberetti trasparenti che infilava nel tubo di bambù appeso a tracolla sulle sue spalle e che abbiamo mangiato a pranzo.

Una volta tornati dalla pesca, Gobai è stato entusiasta di sfogare le sue velleità artistiche sulla mia pelle e su quella di Eleonora tracciando un ricordo indelebile della nostra visita: il braccialetto sghembo, dal colore e dalle proporzioni improbabili tatuato sul mio braccio sinistro è opera sua e del suo attrezzo di legno dotato sulla punta di una spilla da balia intinta in un inchiostro ottenuto, in un modo che non mi è ben chiaro, dal cocco.

Il loro corpo è ricoperto da tatuaggi fatti allo stesso modo: sulle gambe hanno tante linee orizzontali che, insieme, rappresentano l’albero di sagu, e altre linee sparse per il corpo, oppure elementi del loro quotidiano come il sole, un arco o una stella.

Con dei rametti molto lunghi che ha preventivamente “scuoiato” e di cui ha utilizzato solo la corteccia, Gobai ci ha fatto invece dei braccialetti, stavolta rimovibili, che ha intrecciato direttamente sul nostro braccio e che io, a distanza di quasi 3 mesi, ho ancora tanto è resistente il materiale ed accurato l’intreccio.

La sera e la notte seguenti sono passate piuttosto serenamente, non fosse per il fatto che ad un’ora indefinita della notte io ed Eleonora abbiamo iniziato a sentire i grugniti dei maiali più vicini del solito, troppo vicini, avevamo l’impressione che fossero proprio fuori dalle nostre tende improvvisate e, complici la disabitudine ad avere questi animali intorno ed i troppi film horror visti, non siamo riuscite a riaddormentarci finchè Gobai e suo fratello non si sono accorti del misfatto e si sono alzati per scacciarli.

La mattina del terzo e ultimo giorno ci siamo alzati presto, ci siamo persi nelle ultime chiacchiere e nei saluti ed intorno alle 9 abbiamo intrapreso il percorso a ritroso verso le abitazioni di transito, quindi la camminata nella foresta che, nonostante i giorni in cui avrei dovuto prenderci dimestichezza, ho affrontato come un elefante affronterebbe un negozio di cristalli, e la meravigliosa traversata in fiume. Abbiamo utilizzato il tempo restante per mangiare, parlare, comprare i biglietti del traghetto e le sigarette da far portare a Gobai e per farci una doccia che potesse essere definita relativamente comoda, sebbene fosse comunque lontana da come io stessa potrei immaginarla leggendo questo racconto. Durante tutta la mia permanenza in Indonesia, inclusa questa parentesi alle Mentawai, ho fatto la doccia nella maniera tipica: nei bagni, al posto della vasca o del box doccia, generalmente c’è il bak mandi, una specie di alta vasca in muratura che viene riempita con dell’acqua, e quest’acqua viene versata sul corpo con un piccolo recipiente in plastica per poi defluire attraverso un buco di scarico nel pavimento il quale, per ottemperare a questa funzione, non è perfettamente dritto e permette quindi all’acqua di andar via da sola.

Alle 3 del pomeriggio siamo stati accompagnati al porto in motorino (mezzo utilizzato tantissimo in Indonesia) sotto una pioggia torrenziale che ci aveva risparmiati durante la mattina ma che stavolta, nonostante avessimo il poncho, ci ha inzuppati fino alle mutande. Per il ritorno l’unica opzione era la Fast Boat, un’imbarcazione che ci avrebbe ricondotti a Padang in 4 ore anziché le 10 del traghetto e che io, data la mia malcelata paura del mare, ho idolatrato finché non ci ha portati al largo, quando sono diventate le 4 ore probabilmente più orribili della mia vita: il mare era agitatissimo, c’erano onde enormi che dovevano essere attraversate a motore spento per riuscire a gestire le oscillazioni, intorno a me c’erano solo indonesiani eccezion fatta per Eleonora e Massimo, ero a millemila chilometri da casa che in quel momento bramavo come non mai e stavo mentalmente pregando qualsiasi cosa potesse risparmiarmi la vita e non farmi morire proprio nel posto che più temo. Pare che lì sia sempre così e forse un’altra persona non si sarebbe spaventata così tanto, ma chi non ha quell’ancestrale paura del mare non può capire quanto possa essere stato terrificante per me. Ad ogni modo, il fatto che sia riuscita a scriverne implica che sia arrivata sana e salva sulla terraferma, nella fattispecie a Padang, dove abbiamo trascorso il pomeriggio e la notte per poi prendere il volo di rientro a Nias il giorno successivo.

Al ritorno da quest’insolita avventura, confrontandoci è venuto fuori che sia io che Eleonora avevamo la stessa sensazione: nonostante i pochissimi giorni trascorsi insieme alla famiglia di Oncy ci siamo rese conto che ne sentivamo la mancanza sin dal giorno dopo. Tutti ci hanno fatte sentire parte della famiglia sin dal primo momento, con semplicità ci hanno messe a nostro agio senza che avessimo mai la sensazione di essere di troppo o che fossimo culturalmente troppo distanti da loro perchè potessero accettare di buon grado la nostra compagnia sebbene, di fatto, lo siamo.

Queste persone – eccezion fatta per le sigarette senza le quali, a loro dire, non avrebbero il carburante per affrontare le giornate – hanno tutto quello di cui hanno bisogno attorno a loro. La foresta è la maggiore fonte di approvvigionamento per i loro bisogni: dagli alberi prendono il materiale per costruire le loro case e parte del loro cibo, dalla corteccia ricavano i loro vestiti, dalla pioggia l’acqua con cui lavarsi e, se non è sufficiente, c’è il fiume che fornisce loro anche l’acqua da bere, dalle piante il veleno per le loro frecce, le cure per i loro mali, i filamenti per intrecciare i cestini con cui raccolgono la frutta, dalla fauna selvatica la loro dose di proteine animali.

La loro religione è l’animismo, credono quindi che tutto abbia un’ anima e che questa abbia il potere di far loro del bene o del male e che debba essere venerata e rispettata. Oncy ci ha fatto qualche esempio per farci intendere in cosa si traducesse concretamente questa credenza: quando uccidono i maiali, prima di mangiarli li lasciano vicino all’ingresso della loro casa mentre lo sciamano compie un rito che può essere diverso a seconda di chi lo compie e può consistere in canti, balli o, come nel caso di suo padre, in manifestazioni di pianto, eccetera. E’ un modo per includere nel banchetto gli spiriti dei parenti ormai defunti che potrebbero sentirsi offesi qualora non venisse mostrata l’intenzione di condividere il pasto con loro.

Ci ha raccontato anche di quando sua sorella, dopo essere andata al cimitero a trovare la madre sepolta lì, ha iniziato a stare inspiegabilmente male: loro sostengono sia accaduto perché, per qualche motivo, lo spirito della sorella non ne aveva seguito il suo corpo ed era rimasto in quel posto. Può succedere la stessa cosa se, sempre secondo un suo esempio, un padre e suo figlio si trovano in giro per la foresta ed il padre sgrida con foga il ragazzo: lo spirito del figlio, sorpreso dal fatto che il padre che gli vuole bene lo sgridi in quel modo, potrebbe restare lì. L’unica soluzione in questi casi è che lo sciamano, l’unico in grado di localizzare questi spiriti, li trovi e li riporti nei corpi che solitamente dimorano.

Loro sono quello che tutti noi siamo stati per miliardi di anni e che non siamo più in grado di essere, quello che la natura ci ha resi in grado di fare ma che non vogliamo più fare: quel progresso che ci da l’illusione di essere più indipendenti ci ha in realtà legati a doppio filo alle industrie ed alle tecnologie senza le quali non saremmo nemmeno in grado di procacciarci il cibo, ci ha messi nella condizione di dover far diventare una moda il preoccuparci dell’ambiente e degli altri esseri viventi perché potessimo darci una parvenza di etica, ci ha tolto la capacità di provvedere a noi stessi, di difenderci dalle minacce, di seguire i nostri salvifici istinti primordiali, di ricavare quello che ci occorre da quello che abbiamo intorno. Noi siamo quegli esseri venuti al mondo ma che in questo mondo non ci sanno vivere, che se lasciati in quello che dovrebbe essere il loro habitat naturale da sempre probabilmente non sopravvivrebbero.

La vostra è stata una esperienza bellissima che porterete sempre con voi.mi piace il tuo modo di raccontare,mi piacciono le sensazioni che susciti e le tue riflessioni

"Mi piace""Mi piace"

Grazie Lidia per il solo fatto di aver letto l’articolo, ancora di più per l’apprezzamento 😊

"Mi piace""Mi piace"

Bell’articolo Mariangela. Deve essere stata una di quelle cose che, in un modo o nell’altro,inevitabilmente cambiano la tua vita.

"Mi piace""Mi piace"

Grazie mille Chiara 😊 Diciamo che rientra nell’inevitabile cambiamento apportato dall’ultimo anno in generale 😁

"Mi piace"Piace a 1 persona

Complimenti per la descrizione precisa e dettagliata del contesto e delle tue sensazioni, anche tra ansie e paure. Davvero un’esperienza a dir poco toccante..e grazie per averci reso partecipe con questo articolomariiiià! Scrivine altriiiii

"Mi piace""Mi piace"

Anche a te un mega grazie per aver investito del tempo per leggerlo 😊 Per lo scriverne altri… Ci sto provando ❤

"Mi piace""Mi piace"